La verdad es que lo de escribir sobre cine es algo que siempre me ha despertado contradicciones, aunque en realidad no otra cosa sea lo que haga en este blog (ambas cosas, escribir sobre cine y tener contradicciones).

La verdad es que lo de escribir sobre cine es algo que siempre me ha despertado contradicciones, aunque en realidad no otra cosa sea lo que haga en este blog (ambas cosas, escribir sobre cine y tener contradicciones). Entiendo muy bien los libros biográficos, las enciclopedias, todo lo que se refiera a una acumulación de datos, algo así como las descripciones técnicas de un cuadro o una escultura (técnicas, dimensiones, dónde está la obra, cuándo se realizó, etc.). Pero cuando nos adentramos en los terrenos de la teoría, ahí no puedo evitar sentir que piso suelo poco firme: ¿hasta qué punto se puede teorizar sobre lo que, en esencia, puede no ser más que un estímulo estético que despierta una sensación, un estado de ánimo, en nosotros?

Hagamos un experimento: imaginémonos a un interlocutor ciego. Supongamos que intentamos explicarle con palabras un plano de Dreyer, que queremos hacerle entender lo que el maestro danés fue capaz de hacer con la luz; sería totalmente imposible, nada que se construya con palabras podrá siquiera aproximarse, y no porque la palabra sea inferior, sino porque discurre por otros caminos, su capacidad de sugerencia y construcción de belleza acude a otros mecanismos, y a veces su forma de atacar es oblicua, no directa como la potencia del cine; uno y otra pueden igualmente perdurar u olvidarse, pero a la vez son muy diferentes. Por eso, reconozco que siento incomodidad cuando me sumerjo en algún análisis teórico de la obra de un creador que admire porque, en demasiadas ocasiones, siento que alguien está atrapando una hermosa mariposa para clasificarla, barnizarla, pincharla y mostrarla, reducida a una comprensión fácil pero inmóvil y sin vida, una especie de fotocopia lujosa de lo que fue cuando aún volaba.

No recuerdo a quién, pero una vez leí en algún sitio a alguien que afirmaba que la aparición del cine había cambiado nuestra forma de soñar: el hombre contemporáneo, influido por el lenguaje audiovisual, había introducido en sus sueños los travelling, los fundidos, los cortes de plano (claro que, cuando se lo comenté a un buen amigo, éste me replicó que, en realidad, era el cine el que había imitado a los sueños... no sé si es así, pero no me diréis que se trata de una respuesta más que sugerente)... y lo mismo había ocurrido con el resto de las artes: en literatura, por ejemplo, ya nadie describe una habitación de manera prolija a como lo hacía Tolstoi: ahora leemos "la alcoba de una aristócrata rusa", y ya la tenemos en nuestra mente fijada, con mucha probabilidad, por la vista en alguna película.

Las palabras, los libros y el cine. Una relación fructífera pero también complicada. Y cuidado con los teóricos: en demasiadas ocasiones parecen pagados por los enemigos del cine.

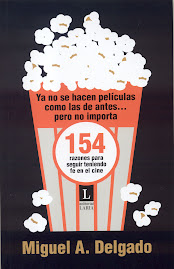

P. S. Este desbarre nació durante un paseo por entre las casetas de la Feria del Libro de Madrid, que ya ha instalado sus reales en el Parque del Retiro, con el estupendo cartel que encabeza el post y que, desde luego, va más que sobrada de propuestas para todo tipo de lectores cinéfilos, sesudos o no. Están todas las editoriales especializadas, y resulta bastante curioso comprobar cómo publicaciones hasta hace poco no demasiado apreciadas, como el cómic, han logado abrirse paso entre el montón de volúmenes que se muestran. Y si no, ahí está el éxito de 300, que lleva camino de convertirse en uno de los títulos más vendidos de la temporada, ¡quién se lo iba a decir al "bueno" de Miller!